| Textes |

|

Textes...

1983 - ArtPress : Jennifer Fly, sur Daniel Roth , Anachronie de la mémoire 1987 - Bijutsu techô (Japon) : Shinoara Tomoaki, sur Daniel Roth, Mollustruction of a Cercle 1988 - Bijutsu techô (Japon) : Hashimoto Noriko, sur daniel Roth, From 0 to 1

__________________

1985

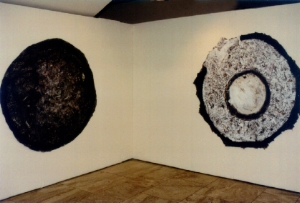

Jacques Lepage Daniel Roth " Cercles " Musée d’Art Contemporain de Strasbourg (....) Daniel Roth, à travers études, admirations, amitiés, découvre que l’obstacle de la quotidienneté se vainc. Distanciant ses travaux pour n'y point perdre son jugement. Il propose une écriture nouvelle, dont le vocabulaire, sobre, se charge de signifiance. C'est celui que le musée d’art contemporain de Strasbourg présente. Une analyse formelle retiendrait, il va de soi, le cercle qui limite les toiles, mais aussi le travail entrepris dans la pose des pigments : à partir de " raclures colorées " données par les traces laissées sur le sol de l'atelier - hasard donc, mais hasard contrôlé par le choix des emprunts - Daniel Roth " invente " l’ " image " où se confrontent des fonds blancs, colorés, " raclés "... " Ce que nous voyons tient de la même démarche : même écriture, même traitement de la matière. Mais le cercle, qui détermine le champ et la découpe de l’œuvre, n'est plus infranchissable : Daniel Roth le viole et sa substance se répand, créant une ambiguïté. En effet la toile plane, sans châssis, se trouve confrontée à une restructuration qui échappe à la géométrisation. Ainsi D.Roth est de ceux qui posent le problème de la peinture, sa nécessité, en termes picturaux. Mais sinon à quoi bon car l'art serait réduit au divertissement dont nous entretint Pascal ? (...) ArtPress Sept.1985 __________

1996

Mises en vues Par Annie Chevrefils Desbiolles Papier Libre N°8 Mars 1997

" L'autopsie, étymologiquement, consiste d'abord à "voir par soi-même", et à comprendre ensuite qu'on est en présence d'un mort." Tenir, c'est prendre et donner à la fois, lieu de l'échange, instant du partage, décision, intime, exposée en acte engagement, Daniel Roth photographie des bâtiments détruits. Montées, ces photographies sont falsifiées ; collages, elles deviennent des croquis pour les dessins de grands formats où le calque, le crayon, le fusain redéploient les lignes d'un cube élémentaire. Par effraction et effacement, le trait construit une sculpture en projet, aboutissement d'une architecture en ruine. Se dessine, troué par des crayonnés noirs, basculant sans cesse du plan au volume, un espace à reconstruire. Quelque chose pourtant de paisible échappe au désastre que ni les biffures, ratures et grattages n'exacerbent ; ce doit être, par-delà la représentation, la qualité de la forme s'imposant à travers ses hésitations : la présence convoitée de l’œil - le nôtre - qui regarde et se souvient. Tenir retenir.

______________ 1997

Une œuvre au noir Sur la sculpture de Daniel Roth par François Warin Don't disturb ! Silence, on dort... Et en effet, que redoutons-nous le plus face à l'art contemporain sinon d'être déranger. La sculpture, ça encombre, n'est-ce pas, "c'est ce contre quoi on se cogne lorsqu'on prend du recul pour regarder un tableau " disait le peintre Barnett Newman. Et pourtant n'est-ce pas comme on se cogne qu'on pense ? C'est aussi ce qu' écrivait Paul Valéry : "on pense comme on se heurte". C'est en tous cas une évidence pour Daniel Roth, le travail et l'endurance de la pensée sont inséparables d'un face à face avec la matière, du travail de la main qui, sans obéir à quelque concept ou idées préconçues, dessine, forme et façonne. Ainsi, lors d'une séance de travail à l'atelier, d'un geste élémentaire de modelage de la terre, dans le creux de la main, ces formes de toupie soudainement ont surgi. Mais curieusement leur passage à l'état de sculpture provient du spectacle à la fois tendu et immobile de la bataille de San Romano de Paolo Ucello. De cette bataille qui nous offre un modèle de l'inertie engendrée par le trop plein de mouvement. L'axe des toupies s'est alors matérialisé, empruntant à Ucello la forme de la lance. Ces âmes de fer, Daniel Roth les a très légèrement forgés, les montants sur leur corps de glaise rendus immobile, les mettant en tension avec leur contrepoids, les disposants en un équilibre précaire selon des configurations qui évoquent tantôt le caractère éphémère des constructions nomades, (on pense ici au modèle de la tente Yourt), tantôt la dynamique d'une projection de lances ou de flèches. Tout cela est simple et de peu d'apparence, n'est-ce pas ? Pourtant cela ne peut prendre sens que si l'on accepte de faire l'effort de s'arrêter soi même un peu, que si l'on veut bien aussi inscrire cette œuvre dans une démarche aussi exigeante qu'intransigeante, dans une démarche qui ne peut s'appréhender elle-même que replacée dans le contexte d'une époque très particulière, la nôtre. Vous avez simplifié la peinture a-t-on pu dire à Matisse. C'est ce procès de simplification et de déconstruction toujours plus radical qui est à l’œuvre dans le travail de Daniel Roth. D'où viennent-elles en effet ces formes pleines et rondes qui donnent leur gravité à ces toupies géantes ? Il suffit de jeter un coup d’œil sur le lexique formel qui constitue le corpus de son œuvre pour le voir. Depuis 1983 les formes circulaires hantaient ses dessins et peintures jusqu'au moment où, à la faveur d'un long séjour au Japon, elles se sont détachées de la planéité du mur pour prendre poids et corps dans l'espace et constituer, par exemple, cette énorme masse noire à la matérialité souple et rugueuse composée de deux disques appuyés l'un contre l'autre. Annulant ainsi mutuellement leur poussée, ils suggèrent un équilibre extrêmement ténu que l'on retrouve par exemple dans ce jeu appelé Mikado. C'est d'ailleurs le titre d'une autre sculpture significative de cette période. Le dessin initial du cercle a ainsi amené Daniel Roth à se défaire de la couleur et surtout de la composition, il n'y a plus désormais ni haut ni bas. C'est en contrevenant à tous les présupposés de la peinture, sous l'effet de la gravité, pourrait-on dire, que le peintre est devenu sculpteur. Il s'agit alors pour lui de faire resurgir l'origine au sein des formes toujours plus simples et plus essentielles proposées par notre époque. Comment douter en effet que l'unique question de l'art soit celle de cette origine toujours mystérieusement, toujours silencieusement présente dans ce qui constitue la présence de l’œuvre ? Nous comprenons ainsi qu'aux prises avec la question de l'origine le plasticien soit confronté à ce degré zéro, à cette matrice, génératrice et gravide qui ne cesse de nous attirer dans le dédale de ses métamorphoses. On ne s'étonnera donc pas que cette forme élémentaire en engendre d'autres et que les moules dans lesquels ont été coulées les toupies soient ensuite réutilisés dans leur littéralité matricielle. Il n'y a pas en effet dans l'art contemporain de rebut. Le "rebut"- le moule ou le coffrage- peut avoir la même dignité que l’œuvre qu'il a servi à produire. Aussi l'art contemporain qui au terme de ses déconstructions et désublimations retrouvent les formes les plus archaïques des arts dit primitifs ne peut être simplement rétinien ou visuel. Dans leur fragile équilibre les axes métalliques des toupies tintent au moindre souffle. Ces pulsations et vibrations originaires, tous ces bruits d'avant l'homme, évoquent ce que les physiciens nomment poétiquement le bruit de fond de l'univers. Cette musique primordiale, il y a longtemps pourtant que, pour tout le monde, elle s'est tu et toute la démarche de Daniel Roth s'est nouée un jour lors d'une visite au mémorial de la bombe à Hiroshima. Comme aveuglé par ce trop de lumière : par l'évidence d'un siècle plus meurtrier et plus terrifiant que tous ceux qui l'ont précédé. La déflagration d'Hiroshima, les cheminées d'Auschwitz ont soufflé et suffoqué à tout jamais la prétention de l'art à la beauté. Qui aurait encore l'impudeur de faire de la jolie peinture en ces temps meurtriers ? Que serait-elle sinon un tas d'ordure ? : "J'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai injurié", écrivait Rimbaud quittant le monde "civilisé" et sa lumière. Toute la plastique pensante de Daniel Roth est ainsi hantée par la ruine, par ce deleatur résolu et tragique inscrit dans une série de ses dessins récents. Il ne s'agit pourtant pas, on s'en doute, ni de dire romantiquement la poésie des ruines ni non plus de se complaire dans le morbide et dans le spectacle funèbre de la destruction. Simplement, plutôt, de cette constatation : pas question de dissimuler le chaos et d'éviter la déshumanisation de l'art. Plus rien désormais ne sera plus comme avant, et c'est avec ce rien - ce qui nous reste- avec la faible lueur bleu de ce néon utilisé dans une sculpture antérieure, avec cette faible lueur bleu qui précède l'obscurité totale et avec ces formes brutes, c'est sur cette limite - fixée avec radicalité par le cube noir de Tony Smith- avec ce bruit de fond de la dispersion aléatoire qu'il nous faut faire quelque chose : faire quelque chose à partir de presque rien, cela évoque la question fondamentale de la métaphysique telle que l'a posé Martin Heidegger : "Pourquoi y - a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien ?" Et c'est bien cette question qui est ici partout à l’œuvre, c'est elle et elle seule qui peut transfigurer le sordide qui nous entoure tout en interdisant à tout jamais de faire signe vers une altérité consolatrice. Transfiguration, transmutation, la formule alchimique est ici inévitable. Et c'est au feu que le plasticien a fourbi ses armes, forgé ses lances, cuit ses terres, brûlé ses couleurs. Goût de l'extrême, passage à la limite, traversée du désert, œuvre au noir. Comment l'institution pourrait-elle voir dans cette noirceur autre chose que le signe du dangereux et du diabolique, ce qui, le nom l'indique (dia-balein), divise, sépare, désintègre ce que d'autres cherchent à édifier, à intégrer, à normaliser …

________________ 2006

"Souffles" galerie La Teangente 2006 Il a réalisé de nombreuses expositions, notamment à la Changwon Gallery, Corée du sud (1995), à la galerie Caroline Serero, Marseille (1996), à la galerie ASEKO, Paris (1997) et à la galerie Artena, Marseille (2001). " La question du sens est de celles qui reviennent le plus souvent lorsqu’il s’agit d’art contemporain à l’heure actuelle : symptôme de fin de siècle ou éternel retour du même... Pour Daniel Roth il s’agit au contraire de s’écarter de ce chemin-là, de s’en arracher. Voyager, se confronter à d’autres lieux, d’autres cultures, déplacer toujours ailleurs le point de vue, tels sont les éléments déterminants de son travail depuis plusieurs années. Ainsi notes, dessins, peintures et sculptures donnent lieu à des installations qu’il faut voir comme mémoire restituée d’une errance. " (Jean Viale, Daniel Roth - Conceptual Mythologies, 1985-1996, Galerie Caroline Serero, Marseille 1996.) Jean Viale l’a reconnu en 1996, les oeuvres de Daniel Roth se trouvent en dehors des catégories artistiques préétablies. Se référant à la culture asiatique, les pièces de Daniel Roth - dont " Souffles ", installation visuelle, sonore et sensorielle - traduisent cette volonté de s’approprier des éléments complexes en faisant référence au vécu et aux sensations que son œuvre nous procure. À la fois fragile et imposante, " Souffles " est une œuvre qui est en cohérence spatiale avec le lieu d’exposition. Un système sonore géré par ordinateur ainsi qu’un ventilateur donnent véritablement une vie propre à l’oeuvre,

________________ 2011

E.C.H.O par François Warin

De la musique avant toute chose. Verlaine

Inferno. Vous qui entrez ici, dans l’antre souterrain du Passage de l’Art, abandonnez tout espoir, tout espoir de trouver l’entrée ou de trouver la clé unique de cette installation. L’icône majeure en est pourtant cette échelle toute simple qui n’est pas sans évoquer l’échelle de Jacob. Et l’échelle, en général, peut être un pont, un moyen de trouver, vers le haut, une issue, un instrument de fuite et de salut. Sur les barreaux du haut de cette échelle sont posés trois rouleaux de papier enroulés comme des parchemins ; ceux de la Thora, peut-être, mais nul ne sait ce qui est inscrit sur ces parchemins et si vous vous approchez, vous ne verrez rien, vous ne trouverez rien d’autre que le reflet spéculaire de vous même. A gauche, clin d’œil à la mémoire et au travail de Daniel Roth, une flèche impérative, une flèche à la graphie et au style bien reconnaissables, nous indique qu’il doit bien y avoir un sens ou une direction, qu’il faut bien introduire un sens et trouver un chemin mais tout porte à croire que, dans cette œuvre ouverte, cette tache n’a aucun sens et que les chemins multiples ne mènent vraisemblablement nulle part.

Ostinato. Non, ici, il n’y a rien à voir, il n’y a rien à entendre que la répétition obstinée du même, que le retour éternel de l’identique : le théâtre et son double, disait Artaud, le voyageur et son ombre, écrivait Nietzsche, le réel et son double titrait Clément Rosset… toute chose est ici en balance et en couple, trouve son pendant et accepte son ombre ou sa projection lumineuse. L’échelle noire fait écho au papier blanc, la droite de l’échelle à la courbe parabolique de la grotte, le dessin dans l’espace à l’effet graphique des fils des hauts parleurs, ces quatre pièces répondant au rythme à quatre temps sur lequel est construite la bande sonore mise en boucle. Il n’y a pas jusqu’à la performance musicale finale du chant alterné entre un instrument à cordes et un instrument en vent, sorte de répons entre deux instruments de même timbre et de même tessiture, qui ne soit fondée sur cette même structure duelle.

Reprise. J’ai voulu placer cette exposition sous l’égide du préfixe re qui dit l’itération, la duplication, le retour, la répétition, qui renvoie à la rengaine qui tourne, ver d’oreille qui vous hante et vous perfore le tympan… C’est pourquoi je lui ai donné pour titre le mot résonance. C’est d’abord comme des revenants, des spectres ou des fantômes que nous revenons dans ce lycée dans lequel j’ai personnellement enseigné de nombreuses années. Je retrouve Daniel Roth rencontré ici à l’occasion d’une exposition au Passage de l’art. Avec lui, je reprends un dialogue jamais vraiment interrompu à l’occasion d’une nouvelle installation. Je recommence à raisonner, à essayer aussi de faire résonner et retentir une œuvre, je redonne droit au concept dans un échange à trois voix dans lequel les deux autres voix pourraient être celle du percept de l’installation inscrite ici dans cet espace au nom benjaminien et celle de l’affect de la performance concertante qui, elle, n’existe que dans le temps. Le propre de l’installation, n’est-elle pas de mettre en scène, de combiner, de faire résonner et se répondre différents médias afin de chercher à déconcerter un monde tout fait dans lequel nous nous mourons ? Laissez-moi en tous cas chanter ma ritournelle, la ronde et la ritournelle du retour éternel : comme un enfant dans le noir qui a perdu ses repères, j’essaie de me rassurer ainsi et de me territorialiser dans le champ sans limites de ce qu’on appelle l’art contemporain.

Ruthmos. L’intitulé résonance se justifie dans la mesure où cette installation joue, ainsi que son titre E.C.H.O l’indique, sur la duplicité, sur la répétition, le mot écho venant lui-même du verbe echeo qui signifie résonner, retentir, produire un bruit réverbérant. En effet le son est déjà présent dans toutes les pièces exposées ici à travers les matériaux et leurs possibilités sonores latentes même si une seule pièce de la série comporte un dispositif sonore explicite fait de la matière sonore de voix produisant un effet répétitif. Manière de nous rappeler que le musical a partie liée avec la résonance et avec la répétition. Sur la structure réverbérante et fondamentalement poétique de cette installation, deux mots que j’emprunte à Jean Luc Nancy. La prose est un mot qui vient de prorsus- qui signifie qui va de l’avant, toujours droit devant, sans se retourner, dans le même sens ou la même direction. Toutes les formes poétiques impliquent au contraire le retour, le répétitif et la structure versifiée ou rimée en offre la manifestation la plus évidente. Le versus dit en effet la nécessité de la suspension du cours, l’inversion, le retour, le rythme des aller et retour comme le retournement de la charrue au bout du champ, versus et reversus. Le sens dont nous parlions tout à l’heure ne peut pas être unique et ininterrompu comme un flux incessant, objet d’une appropriation interminable. Il implique au contraire l’interruption, la suspension, la scansion, la coupe, la syncope, le rythme. Bien loin d’être un échec ou une perte cette interruption ou cette réversion du sens est la condition du sens car sans elles, sans une interruption et un rebroussement du sens, le sens s’écoulerait sans fin, redondant, fuyant, bavard… C’est ainsi que le vers célèbre et pense la mort, une mort qui n’est rien d’opposé à la vie, une mort et une coupe qui tendent au contraire et soutiennent le désir en marche vers sa propre puissance, une mort qui est calée sur le rythme vital, celui du souffle et du cœur, au plus près de la systole et de la diastole, de l’inspiration et de l’expiration.

Artes. Cette résonance ou « écho », ce jeu de renvoi entre l’image et le son méritent d’être souligné et ne va pas sans nous poser des questions. La première question concerne le rapport très différent que le langage entretient avec le son d’une part et avec l’image d’autre part. Quand la philosophie s’occupe d’art, ce sont les arts du silence qui sont toujours privilégiés et au Passage de l’Art il semble aller de soi que l’ Art renvoie aux arts visuels : les images sont des percepts pour employer le néologisme de Deleuze, elles relèvent de ce qui apparaît, elles parlent de quelque chose dont la philosophie peut prendre possession. Le sensible pour la philosophie c’est d’abord en effet le visible et ses formes. Ils sont là devant nous, ils peuvent être l’objet d’une visée, d’une prise de possession. Mais du sonore, du musical il est difficile de parler, difficile de s’en saisir et de s’en emparer dans la mesure où les sons naissent et paraissent plus qu’ils n’apparaissent, dans la mesure aussi où ils relèvent de l’affect plus que du percept. D’ailleurs, lorsque la philosophie parle de musique, de Pythagore à Descartes, elle la désincarne, la désensibilise, la réduit à son aspect technique, aux règles de l’harmonie ou de la rythmique, à un ensemble de rapports mathématiques.

La seconde question est celle de la différence entre les arts en général sur laquelle mon ami JLN a beaucoup écrit. Ce qui nous est donné d’emblée c’est la différence, la diversité des arts et non l’identité ou l’unité de l’art. Un écart, un abîme sépare la sphère visuelle de la sphère auditive et c’est l’objet d’un grand étonnement et d’un grand scandale pour la philosophie qui a toujours rêvé d’identité, de dépassement de la diversité sensible et de synthèse comme si nous avions un seul sens qui les regrouperait tous et qui dépasserait leurs oppositions. Mais il n’y a rien à faire, la différence des sens comme la différence des arts sont irréductibles. Entre les différents régimes du sensible, visible, auditif, tactile, olfactif… il y a une séparation, une spécialisation très nette, l’œil ne peut écouter, l’oreille ne peut pas voir, on ne voit pas un son, on n’entend pas une couleur et l’univers visuel et auditif sont des totalités closes et fermées sur elles-mêmes, des univers parallèles et l’on sait que le propre des parallèles est de ne se rencontrer jamais.

Mais de façon étrange et mystérieuse, il y a en même temps une transversalité générale des sens i.e. qu’il y a quelque chose de chaque sens dans tous les sens. Ne parle t-on pas de la couleur d’un son, n’y-a-t-il pas aussi des couleurs criardes et comme le disait Baudelaire des correspondances entre les sens ? De même, la spécificité de chaque art vaut pour tous les arts et il y a de la musique, du dessin, de la danse dans tous les arts…

Echo sous Narcisse. La dualité qui caractérise cette installation se retrouve dans chacun de ses moments. Le moment plastique est lui-même affecté d’un dédoublement, d’une différence interne. Dans son De Pictura (1435) Alberti a fait du mythe de Narcisse la source et l’origine de la pulsion picturale. La peinture commencerait par l’autoreprésentation du sujet. Mais le sujet est lui même non pas un donné mais quelque chose de construit. Je ne suis qu’en tant que je reviens à moi, que je suis rappelé à moi-même, que je me reconnais dans le miroir, au stade du miroir justement mis en évidence par Lacan. Le dédoublement spéculaire est la condition de possibilité du sujet, de la structuration du moi que la certitude immédiate et confuse du narcissisme primaire ne parvient pas à fonder.

Être rappelé à soi, l’expression montre que nous sommes déjà dans le registre sonore, que nous sommes remontés du visible (du théorique, du scopique…) à l’audible, partis en quête, comme le psychanalyste Reik, d’une essence musicale et non spéculaire du sujet : il faut avouer, disait Valéry, que le moi n’est qu’un écho, une résonance. La seule différence avec le mythe mortifère de Narcisse dans lequel l’image se donne dans l’instant et à l’écart de l’Autre, serait que la répétition en écho ménagerait une distance, un intervalle (dans combien de secondes va-t-il répondre ?), creuserait la différence et la séparation et pourrait témoigner de l’Autre sans se perdre en lui. Toute la musique est fondée sur cet écho, sur la répétition et sur la reprise, sur l’interprétation, par exemple, qui suppose à la fois reproduction, variation et invention pure. L’improvisation que vous entendrez tout à l’heure pourrait sembler échapper à cette contrainte. Mais ce n’est pas une improvisation au sens où ce serait une création à partir de rien, c’est plutôt un écho issu de l’échange entre deux instrumentistes qui construisent leurs sons dans l’instant comme on le ferait dans un dialogue ou une joute verbale.

Diaballein. Ces propositions ne relèvent plus précisément de l’esthétique traditionnelle mais de l’ontologie fondamentale. Permettez-moi, à cet effet, de rappeler que la reconnaissance du caractère originaire de cette différence et de cette répétition constitue le cœur de la pensée contemporaine et cette installation éclatée, toute entière fondée sur l’écart, en pourrait être le manifeste. On peut dire en effet que la philosophie contemporaine a commencé, s’est instituée en consommant la rupture avec la quête de l’Un. La philosophie classique a toujours eu les yeux fixés sur l’Un, sur l’hen qui tient tout ensemble rassemblé, que cet hen, que cet Un soit considéré comme principiel ou comme final, que l’histoire apparaisse comme décadence à partir de l’Un ou comme progrès vers l’Un. Cet Un qui rapproche, qui rassemble et met tout ensemble est éminemment synthétique ou symbolique si le symbolique, conformément à l’étymologie, consiste à sun-ballein, à jeter (ballein), à mettre ensemble (sun). En ce sens le maître livre de Deleuze (Différence et répétition1968) et l’article de Derrida (La différance avec un a, la différence qui n’arrive pas à s’annuler dans une identité qui n’est jamais qu’un infini différer soi-même) inaugurent une pensée dia-bolique de la différence profonde, différence qui s’oppose à la répétition à l’identique qui est simplement numérique ou ce qui revient au même, une pensée de la répétition de ce qui n’est ou de ce qui n’a lieu qu’en se différenciant. Opposons le dia du dia-bolique au sun du sym-bolique pour bien marquer le caractère originaire de la séparation, de l’écart différenciant.

Tout dans cette exposition parle d’écart et Daniel Roth l’a bien mis en évidence en séparant chaque fois par un point les quatre lettres du mot E.C.H.O, qui devient effectivement comme une formule générale du rapport de l’image et du son.

Disegno. L’Echo de cette exposition renvoie bien sûr au mythe de la nymphe Echo qu’Héra, sa mère et la femme de Zeus, avait condamné au mutisme pour l’empêcher de divulguer les écarts de conduite du roi des dieux. Dans l’épisode suivant, Echo ne pouvant faire entendre son amour pour Narcisse, avait alors fui dans une grotte où elle se réfugie dans la solitude et l’anorexie. C’est alors qu’elle se mit à disparaître jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’elle que des os transformés en rochers. Le rocher désigne encore pour nous la conduction osseuse qui nous transmet le son de notre propre voix. Il lui resta aussi une voix mais une voix qui ne pouvait que répéter les derniers sons entendus comme une résonance de sa solitude et de sa détresse. Le destin de la nymphe Echo aurait-il quelque rapport avec l’esthétique minimale de Daniel Roth ? Daniel est quelqu’un qui résiste, qui résiste à l’emphase, qui se méfie de la facilité, de la séduction, du pathos, de l’affect, du débordement, de l’expressivité à tout crin. Et les mauvais peintres n’ont-ils pas toujours été ceux qui mettaient trop d’âme ou trop d’affect dans leur peinture ? Au lieu d’engorger, de saturer le visible, Daniel Roth l’évide, le dépouille, le simplifie pour repartir de la rigueur et de l’épure du dessin, du disegno, cherchant à retrouver son élan, sa reprise, sa résonance, son caractère naissant, natif toujours en quête de soi, s’attachant à donner une qualité esthétique au « je ne sais quoi et presque rien ». Paradoxalement, l’on pourrait dire que c’est par son absence et son retrait que l’artiste est présent dans son œuvre. Car les œuvres de Daniel Roth, l’intraitable, celui qui ne dédaigne pas de déplaire, sont ainsi bien reconnaissables. Ces ponctuations discrètes venues de son long séjour au Japon sont faites de peu de choses, mais, ce « presque rien » est pourtant comme le vide quantique ou l’œil du cyclone, vibrant et plein d’énergie.

Thalassa. La dernière étape de ce parcours ne serait pas la moins aisée. Elle consisterait à remonter encore de Narcisse à Echo pour reconnaître le caractère primitif de l’oreille, de la musique qui pénètre jusqu’au tréfonds de notre intériorité, le caractère originaire, archi-originaire de l’émotion et de la hantise musicale. Disons-le d’un mot en nous inspirant d’un texte de notre ami Lacoue-Labarthe : la musique se constitue à partir du moment où l’on procède à une répétition du son et ce qu’elle fait retentir, ressentir et revenir à travers refrain, ritournelle et rengaine c’est la voix féminine de la mère que nous avons entendue in utero et que la musique cherche simplement à amplifier. Un autre mythe de l’origine de la musique nous rapporte comment Arion plongea dans la mer et retrouva les dauphins d’Apollon, ceux-la même avec qui, aujourd’hui, nous apprenons à communiquer. Ce mythe, tel que zoomusiscologue François Bernard Mâche l’a interprété, nous montre un peu la même chose : d’abord derrière la mère avec un « e » il y a la mer, Thalassa, le bourdonnent de la mer, le lieu originel de la vie peuplé de sons immémoriaux, le symbole des ténèbres de l’inconscient. Ensuite il faut plonger, traverser un risque mortel, connaître la petite mort que comporte toute expérience vraiment autre avant de renaître à la lumière. Mais ce mythe nous montre aussi que la création musicale est reliée à des racines archaïques qui, selon Mâche, sont universelles puisqu’elles n’appartiennent pas seulement à l’Homme et ne relèvent pas uniquement de l’ordre de la culture. La répétition et la variation inventive sont ancrées dans la physiologie de très nombreux oiseaux qui répètent, qui bégaient, qui citent et se répondent l’un à l’autre, coup par coup tel le coucou. Telle serait l’origine et la toute puissance de la musique, le plus primitif et le plus bouleversant de tous les arts à l’égard de laquelle Socrate mourant était prêt à mettre en balance toute une vie consacrée à la philosophie : « J’aurais mieux fait, disait-il, de faire de la musique ». Quitter notre vieux navire et plonger dans la mer pour se livrer, dans un jeu d’écho, au risque de l’improvisation, c’est ce que, par contre, tout de suite et sans balancer, vont faire Christian Brazier et Daniel Roth. Inventive et répétitive la musique, qui nous hante et nous tourne dans la tête, est comme un jeu avec la mort, une ritournelle qui donne à voir le temps de la vie : trois petits tours et puis s’en vont.

|

| © 2012 |